Was sind Fette? - Verdauung, Wirkung, Funktion und Ernährung (Teil 2 von 3)

Veröffentlicht am 29.04.2025

Hallo und Willkommen zum zweiten Teil meiner großen Artikel-Serie zum Thema

"Was sind Fette?".

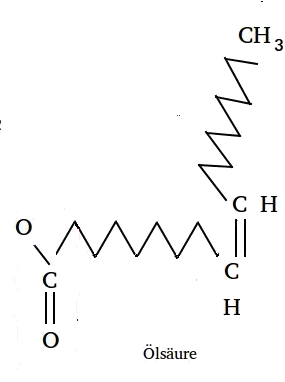

In den ersten Teil haben Sie ja nun kennen gelernt welche unterschiedliche Fette und Fettsäuren es so gibt, wie sie chemisch aufgebaut sind, wo sie vorkommen und was es mit den Cholesterin auf sich hat.

Das alleine waren ja schon eine große Menge an Informationen!

Und nun geht es vertieft weiter!

Denn in diesen Teil gehe ich auf folgende Fragen ein:

- Wie funktioniert eigentlich die Fettverdauung und der Fett-Stoffwechsel?

- Für was benötigt der Körper die Fette?

- Welche Fette sind wichtig und gesund und welche sollten wir besser meiden?

Genau so gehen wir die Sache jetzt an.

Sind Sie bereit?

Gut. :-)

Ich dachte mir, bevor ich auf die Funktion der verschiedenen Fette eingehe, beschreibe ich doch erst einmal den Fettstoffwechsel, bzw. die Fettverdauung. Denn das wäre quasi ja auch die richtige Reihenfolge wenn wir Lebensmittel essen. Denn die Fette gelangen ja erst in den Körper, wenn wir das Lebensmittel gegessen haben, Dann werden die Fette verdaut und anschließend bewirken sie was im Körper. Wenn es gute Fette sind, dann macht der Körper was Gutes damit, wenn es die schlechten Fette sind, dann geschehen eher ungünstige Vorgänge im Körper.

Wie funktioniert die Fettverdauung und der Fettstoffwechsel?

Stellen Sie sich vor, Sie essen jetzt ein Lebensmittel, welches gute Fette enthält - z.B. Mandeln, Nüsse, Avocdos.. oder was auch immer.

Jetzt zerkauen Sie - im Optimal-Fall "richtig gut" - das Lebensmittel, wodurch die dort enthaltenen Stoffe Kontakt mit den Speichel bekommen. Im Speichel befinden sich einige verschiedene Verdauungsenzyme - also gewisse Stoffe, die die Stoffe aus den Lebensmittel im ersten Schritt auseinander nehmen. Deswegen fängt die Verdauung bereits im Mund an, und deswegen sollten wir uns angewöhnen richtig zu kauen. Um mal ein Beispiel zu nennen, was ja schon recht bekannt geworden ist: Im Speichel befindet sich - unter anderem - Enzyme mit der Bezeichnung "Alpha-Amylasen"- Diese Enzyme zerkleinern Stärke - also die einfachen Kohlenhydrate wie sie z.B. in Kartoffeln, Mais und Getreide enthalten sind. Kommt dieses Enzym mit dieser Stärke in Berührung, dann wird es so zerkleinert das die Stärke flüssig wird. Die Stärke wird in ihre einzelnen Bestandteile gespalten. Das dies so ist, können Sie sogar ganz einfach sichtbar machen. Kochen Sie sich mal ein Pudding. Denn Pudding besteht üblicherweise nur aus (Mais)-Stärke und Farbstoff und Geschmacksstoffe. Ok, ein Schokopudding besteht aus Stärke und Kakao. Der Vanillepudding wird mit dem Farbstoff Beta-Carotin gelb gefärbt - hat also nichts mit Vanille zu tun. Wie auch immer. Wenn der Pudding abgekühlt und Fest ist, dann - Achtung "lecker" - spucken Sie mal in ihr Schälchen hinein und rühren kurz um. Dann warten Sie einen Moment. Sie werden nun feststellen das der Pudding allmählich wieder flüssig wird. Die Amylasen in Ihr Speichel spalten die Stärke-Moleküle auf. Das kann übrigens auch passieren, wenn Sie eine etwas größere Menge Pudding essen und sich dabei etwas mehr Zeit lassen. Denn an dem Löffel, den Sie ja im Mund nehmen und dann immer wieder in den Pudding tunken, klebt ja immer wieder etwas Speichel dran, welcher dann in Kontakt mit der Stärke im Pudding kommt. Deswegen wird der Pudding auch auf dieser Weise allmählich immer flüssiger. Doch da wir ja meisten etwas schneller essen, fällt das nicht so auf. Auf jeden Fall passiert das nun auch in Ihrem Mund mit der Stärke, die Sie essen. Deswegen ist es ratsam gut zu kauen. So können dann auch die Kartoffeln, das Getreide - oder was auch immer - gut vor-verdaut werden und so optimal vorbereitet im Magen ankommen. Denn schlucken wir die Nahrung in zu großen Stücken herunter, kann dieser Vorgang so nicht mehr wiederholt werden. Im Magen werden die Amylasen deaktiviert. Erst später im Dünndarm wird dieses Enzym noch einmal zur Verfügung gestellt. Wenn die Nahrung aber schlecht vor-verdaut im Darm ankommt, schafft er es nicht mehr die Nahrung gänzlich klein zumachen. Also kann sich der Körper dann noch damit behelfen die groben Nahrungsreste zu fermentieren. Und das führt dann allerdings zu einer großen Gas-Entwicklung. Naja, was das bedeutet, können Sie sich ja nun denken. :-)

Ok, jetzt habe ich aber über Kohlenhydrate gesprochen. Es geht hier aber um Fette.

Welche Enzyme im Speichel werden denn nun für die Fette verwendet, und wie funktioniert dieser Vorgang?

Das schauen wir uns jetzt an und gehen dabei diesen Vorgang der Verdauung mal schrittweise durch.

-- Station 1 - Mund

Nun tatsächlich ist es bei den Fetten ein wenig anders. Hier gibt es ein Enzym, dass sich "Zungengrundlipase" nennt - also ein Lipase-Enzym. Dieses Enzym spaltet bevorzugt kurzkettige Fettsäuren aus Milchfetten ab. Dies ist jedoch nur bei Säuglingen der Fall, da bei den Babys die Pankreasfunktion (Bauchspeicheldrüse) noch nicht vollständig ausgebildet ist, weshalb die Lipase aus Mundhöhle und Magen hier einen wichtigen Beitrag zur Fettverdauung leistet. Bei Erwachsenen ist das nicht mehr der Fall, da die Bauchspeicheldrüse diese Lipasen nun bereitstellt.

-- Station 2 - Magen

Nachdem also die Nahrung von dem Mund in den Magen gelangt ist, wird diese nun im Magen weiter verarbeitet. Die Fette sind dabei ja nicht gleichmäßig im Speisebrei verteilt, sondern liegen in größeren Tropfen zusammen. Der Magen macht jetzt rhythmische Bewegungen, wodurch die großen Tropfen in kleinere Tröpfchen zerteilt werden und somit auch für eine bessere Verteilung gesorgt wird. Diesen Vorgang nennt man auch Emulgierung. Dabei geht es also darum, zwei Stoffe, die eigentlich nicht miteinander mischbar sind - hier die Fette und der restliche zerkaute Speisebrei - miteinander zu vermischen. Jetzt sind die Fette gut vorbereite, damit sie im Darm weiter verarbeitet werden können.

-- Station 3 - Dünndarm

Jetzt geht es also weiter im Dünndarm, und hier findet der Hauptteil der Fettverdauung statt. Die Fetttropfen müssen nun noch weiter zerkleinert werden. Dieser Prozess wird jetzt mit den weiter oben angesprochenen Lipasen vorangetrieben. Die Bauchspeicheldrüse stellt jetzt diese Lipasen zu Verfügung. Lipasen sind Enzyme, die die Fähigkeit haben, Lipide (Fette und Fettähnliche Stoffe - siehe Teil 1) zu spalten, sie also von den Fettsäuren zu trennen. Doch damit dieser Vorgang geschehen kann, müssen die Fette noch weiter emulgiert werden. Denn auch wenn sie schon zu einer gewissen Art vor-emulgiert worden sind, besteht aber das Problem das die Fett-Tropfen eine noch zu hohe Oberflächenspannung haben und somit nicht enzymatisch von den Bachspeicheldrüsen-Lipasen auseinandergenommen werden können. Doch wie werden diese Fett-Tropfen jetzt noch kleiner gemacht? Nun, hier kommt der Gallensaft ins Spiel, welcher aus der Gallenblase kommt. Dieser Gallensaft sorgt mir seinen Inhaltsstoffen - den Gallensäuren - dafür, dass die Fetttropfen weiter auseinander gesprengt werden und somit noch kleiner werden und die Oberflächenspannung verloren geht. Sobald dies geschehen ist, aktiveren die Gallensäure die Bauchspeicheldrüsen-Lipasen, welche dann die kleinen Tröpfchen chemisch spalten können. Die Spaltung erfolgt also nun in Glyceride und Fettsäuren. Sie wissen ja nun aus dem 1. Teil dieser Serie, dass Nahrungsfette eine Verbindung aus Glycerin und 3 Fettsäuren sind (= Triglyceride). So zerkleinert und gespaltet können die Fette nun von der Darmwand aufgenommen werden.

Übrigens - nur mal so nebenbei: Ich habe ja gerade gesagt, dass Gallenblase die Gallensäure bereitstellt um die Fette weiter zu spalten.

Doch was ist denn nun mit den Menschen, die keine Gallenblase mehr haben, weil man denen die Gallenblase herausoperiert hat?

Nun, was die Fettverdauung angeht, kann der Körper tatsächlich weiterhin Fette verarbeiten, denn:

Die Gallenflüssigkeit (oder auch kurz: die Galle) wird nämlich in der Leber produziert und dann in der Gallenblase gespeichert. Der menschliche Körper produziert in der Leber täglich etwa 600-700 ml dünnflüssige Gallenflüssigkeit, auch Lebergalle oder Primärgalle genannt, die in der Gallenblase auf etwa zehn Prozent ihres Volumens eingedickt wird.

Diese konzentrierte Gallenflüssigkeit ist je nach Anteil der Gallenfarbstoffe - namens Bilirubin und Biliverdin - gelblich bis grünlich und kann stark eingedickt auch bräunlich werden. Sie wird bei Bedarf (z. B. nach einer fetten Mahlzeit) direkt in den Zwölffingerdarm abgegeben.

Hat die Gallenflüssigkeit ihre Aufgabe im Darm erfüllt, gelangt ein Großteil, mehr als 90 %, über den Blutweg wieder in die Leber. Dort wird sie ergänzt und gelangt dann wieder in die Gallenblase. Diesen Kreislauf nennt man den "enterohepatischen Kreislauf" zwischen Darm und Leber.

Wer keine Gallenblase hat, kann meistens relativ "normal" weiterleben, sofern man es mit den Fett-essen nicht übertreibt. Normalerweise reicht die Gallenflüssigkeit, die die Leber frisch produziert, für eine Mahlzeit aus. Wer aber gern üppig und besonders fettreich isst, kann ohne Gallenblase Problemen bekommen. Dann kann es zu Völlegefühl und Durchfall kommen, weil die Fettverdauung nicht mehr ausreichend mit Gallensaft unterstützt wird. Nötigenfalls kann es sein, dass man mit dem einen oder anderen fettreichen Lebensmittel etwas vorsichtiger sein muss. Der Körper hat ja jetzt keine Speicherfunktion mehr, mit dem er den Gallensaft speichern kann. Dadurch kommt es dann auch vor, dass immer wieder Gallensäfte in den Zwölffingerdarm gelangen, egal ob eine Mahlzeit zu verdauen ist oder nicht. Dadurch können die Schleimhäute dauerhaft gereizt werden, was bei manchen Patienten zu Durchfall führen kann.

Wenn aber eine Mahlzeit verdaut werden soll, dann kann es auch mal vorkommen, dass dann zu wenig Gallenflüssigkeit vorhanden ist. Wenn es sich bei der Mahlzeit um eine durchschnittlich üppige Mahlzeit handelt, ist die Gallenflüssigkeit der Fettmenge nicht gewachsen und es ist zu wenig Galle vorhanden um alle Fette aufzuspalten. Dadurch gehen neben ungesunden auch die gesunden Fette nicht in die Verdauung über. So kann es dann zu einem Mangel kommen, der Nägel, Haut, das Energieniveau und weiteres in Mitleidenschaft zieht. Also ist es nicht immer so, dass man "weiter essen kann wie bisher" - vor allem dann nicht wenn die bisherige Ernährungsweise nicht gerade so gesund war. Durch ein Mangel an Gallenflüssigkeit können eben nicht alle Mahlzeiten gleich gut verdaut werden.

Bei einem Leben ohne Gallenblase sollte man ein paar Ernährungstipps beachten, z.B. kann man kleinere Portionen auf mehrere Mahlzeiten verteilt essen, die ungesunden fettreichen Mahlzeiten weglassen (sowieso, egal mit oder ohne Gallenblase), nicht zu fettreich essen und auf gute Ballaststoffreiche Ernährung achten.

Wichtige Nahrungsmittel in einem Leben ohne Gallenblase sind frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Fruchtsäfte, Ganze Körner, keine Kuhmilch sondern eher Reismilch, Olivenöl und Brauner Reis. Wichtig dabei ist auch, dass genügend reines Wasser getrunken wird.

So, kommen wir aber nun zurück zu den einzelnen Schritten der Verdauung und schauen wir uns den nächsten Schritt an.

-- Station 4 - Darmwand

Jetzt sollten die Fett-Tropfen von der Darmwand aufgenommen werden. Aber noch geht das nicht. Warum? Weil die Fettsäuren nicht wasserlöslich sind. Sie sind zwar nun gespalten, aber sie können sich nicht im Wasser lösen. Obwohl, das gilt nur für die Langkettigen Fettsäuren. Denn Kurz- und mittelkettige Fettsäuren sind relativ gut wasserlöslich und gelangen ohne enzymatische Spaltung über das Pfortaderblut direkt zur Leber, wo sie dann abgebaut werden. Für die Langkettigen Fettsäuren wird von der Gallensäure eine wasserlösliche Hülle "bereit gestellt". Die Gallensäure legt sich wie ein Mantel um die Fette bzw. ihre Bestandteile. Weitere Bestandteile dieses "Mantels" sind auch Lecithine und Cholesterol. Dieses 3 Stoffe nennt man auch Gallenseifen. Solche vollständigen Gebilde aus einem fettigen Kern und einer wasserlöslichen Außenhülle werden auch "Mizellen" genannt. So verpackt können diese langkettigen Fette in die Zellen des Dünndarms aufgenommen werden, von wo sie schließlich in den Blutkreislauf gelangen.

Der Weitertransport

Wie das Innere der Körperzellen besteht auch das Blut hauptsächlich aus Wasser. Es kann also keine Fette auflösen. Deshalb stellt der Körper spezielle Transport-Moleküle zu Verfügung, damit die Fette durch den Blutkreislauf zu den Organen gelangen können, für die sie bestimmt sind. Diese Transport-Moleküle, welche sich nun an die Mizellen haften, bestehen aus Eiweiße. Während dieses gesamte Paket nun transportiert wird, geben sie auf ihrem Weg durch den Blutkreislauf Fette ab und nehmen andere wieder auf. Dieser Komplex aus Fettpartikel und Transport-Eiweiß wird Lipoprotein genannt (Zusammensetzung aus "Lipide" und "Protein"). Während diese Lipoproteine durch den Blutkreislauf wandern, verändern sie sich also mehrmals. Deshalb unterscheidet man verschiedene Sorten Lipoproteine.

1. Chylomikronen

Das größte Lipoprotein heißt "Chylomikron" und enthält vor allem Triglyceride. Das Wort "Chylomikron" setzt sich zusammen aus dem griech. "chylos" = "Saft" und "mikros" = "klein"). Seine Reise durch den Körper dauert nur etwa 30 Minuten, bis es seine Endstation - die Leber - erreicht. In dieser Zeit verteilt es die im Darm aufgenommenen Nahrungsfette wie Triglyzeride und Cholesterin an die Muskeln und Fettdepots des Körpers, wo sie verarbeitet oder gespeichert werden.

Chylomikronen haben ein Durchmesser von 0,5 bis 1,0 Mikrometer und eine Dichte von unter 1,000 g/ml. Diese werden also vom Dünndarm über die Lymphe in die Blutbahn abgesondert. Ihr Kern enthält hauptsächlich Triacylglyceride, sowie eine im Vergleich geringe Menge an Cholesterinestern (chemische Verbindungen zwischen Cholesterin und verschiedenen Fettsäuren).

Die Chylomikronen transportieren die im Darm aufgenommenen Nahrungsfette unter Umgehung der Leber über das Lymphsystem in den großen Blutkreislauf und haben in etwa folgende Zusammensetzung:

1 % Eiweiß

4 % Cholesterin und Cholesterinester

5 % Phospholipide

90 % Triglyceride

In den Kapillaren des Fett- und Muskelgewebes spaltet die Lipoproteinlipase einen Großteil der in den Chylomikronen enthaltenen Triglyceride.

Die Lipoproteinlipase (LPL) ist ein wasserlösliches Enzym, welches in der Leber hergestellt (synthetisiert) wird. Auch diese Lipase hat die Aufgabe, die im Blut gelösten und an Eiweiß-Fett-Komplexe gebundenen Fettsäurespeicher, die Triglyceride, in zwei Fettsäuren und Monoacylglycerin zu spalten und so für den weiteren Stoffwechsel nutzbar zu machen.

Wie die Pankreaslipase (Bauchspeicheldrüsen-Lipase) und andere Lipasen befindet sie sich außerhalb von Zellen. Deshalb bezeichnet man sie auch als extrazelluläre Lipasen. Das durch die Spaltung freiwerdende Glycerin kann in der Leber weiter verstoffwechselt werden, während die Fettsäuren von den Zielzellen (z.B. in den Muskeln) aufgenommen werden. So kann die Versorgung von Fettzellen mit Fettsäuren gesichert werden. Angeregt wird die Lipoproteinlipase durch Insulin, welches ja von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Die in der Blutbahn zurückbleibenden Partikel, die nun einen stark erhöhten relativen Cholesteringehalt haben, werden als Chylomikronen-Remnants (engl. Überbleibsel) bezeichnet.

Sie sehen also, es passiert hier schon einiges. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Fette zuerst zerkleinert werden (im Magen), dann im Dünndarm noch einmal mithilfe von Gallensaft zerkleinert werden, anschließend mit einem Enzym der Bauchspeicheldrüse (Lipase) gespaltet werden in ihre Bestandteile - wie eben Glycerin und Fettsäuren. Kurz- und Mittelkettige sind relativ gut wasserlöslich und gelangen ohne enzymatische Spaltung über das Pfortaderblut direkt zur Leber, wo sie dann abgebaut werden. Langkettige Fettsäuren werden mit einer Außenhülle ummantelt, die aus Gallensäure, Cholesterol und Letzthin besteht, damit diese Fettsäuren wasserlöslich werden. Somit können diese dann über die Darmwand in den Blutkreislauf transportiert werden. Doch damit diese im Blut transportiert werden, werden Eiweiße an diese Hülle dran gehängt. Damit haben wir einmal die Chylmikronen und zwei weitere Lipoproteine, auf dich ich gleich näher eingehen werde.

Wenn es Sie interessiert, dann können Sie sich noch weiter einlesen aus welchen Bestandteilen die Phospholipide bestehen. Zum Beispiel besteht die Cholesterin-haltige Phospholipidhülle aus einem Protein namens "Apolipoprotein B-48", und noch einige weiterer solcher Proteine. Jedoch aber ist es für diesen Artikel hier nicht notwendig so weit ins Detail zu gehen und würde auch nur zu viele chemische Fachwörter und Erklärung mit hineinbringen, sodass dieser Artikel dann doch zu komplex und schwierig zu lesen wird. Wenn Sie aber wollen, dann können Sie diese Infos unter folgendes Artikeln finden:

Chylomikron - Wikipedia

Apolipoprotein - Wikipedia

Auf jeden Fall werden durch Lipasen, die sich in den Fett- und Muskelgewebe befindet, die Triglyceride aus den Chylomikronen wieder abgespaltet.

So, und wie weiter oben bereits gesagt, können sich die Lipoproteine mit der Zeit verändern. Die Chylomikronen sind die größten Lipoproteine. Die zweitgrößten Lipoproteine sind die "Lipoproteine mit sehr niedriger Dichte". Oder auch englisch gesagt: "Very low Density Lipoprotein".

Very Low Density Lipoprotein - oder abgekürzt "VLDL"

In der Leber angekommen, werden die restlichen Fette aus den Chylomikronen sowie weitere Fette und das Cholesterin, das die Leber gebildet hat, in die etwas kleineren VLDL-Lipoproteine umgebaut und erneut durch den Blutkreislauf geschickt. Dabei bringen die VLDL weitere Triglyzeride zum Fettgewebe, wo sie als Energiereserve gespeichert werden. Die Lebensdauer der VLDL beträgt zwei bis vier Stunden. Der Lipidanteil von VLDL liegt bei 85-90 %, ihr Proteinanteil dementsprechend bei 10-15 %.

Und spätestens jetzt kommt Ihnen dieser Begriff doch bekannt vor, oder?

Genau, davon ist ja die Rede wenn es um das Thema "Cholesterin" geht. Und genau hier schließt sich der Kreis nämlich!

Nachdem die Fette also zerkleinert und durch den Dünndarm gewandert sind, mit Transportmoleküle versehen worden sind, befinden wir uns jetzt bei den Thema "HDL", "LDL" oder eben wie hier "VLDL". Denn wie auch schon beim Cholesterin-Thema im letzten Absatz des ersten Teils dieser Artikel-Serie gesagt, sind diese "Stoffe" (LDL, HDL, VLDL) eben Fette, die mit Transport-Eiweiße versehen sind - also eben (wie mehrfach bereits erwähnt) Lipid-Proteine, bzw. Lipoproteine.

Das VLDL-Transportpaket gibt also immer wieder Triglyceride ab, während es durch den Blutkreislauf wandert. Diese Fette werden zur Energiespeicherung gebraucht. Nachdem das VLDL-Paket also eine gewisse Menge an diese Triglyceride verloren hat, wird daraus nun das LDL. Denn jetzt ist die Dichte weniger geworden. Also: Mehr Triglyceride = stärker verdichtetes Paket - und damit auch ein größeres Paket, da eben mehr Fette vorhanden sind.

Low Density Lipoptrotein - oder abgekürzt "LDL"

LDL- Pakete bestehen zu fast 50 Prozent nur noch aus Cholesterin. In diesem Zustand bezeichnet man sie als LDL-Cholesterin. LDL-Cholesterin nehmen die Körperzellen über bestimmte Bindungsstellen auf. Es verbleibt bis zu zwei Tage im Blut, sodass der Körper es als rasch verfügbare Cholesterinspeicher nutzen kann. Menschliches LDL hat eine Dichte von 1,019 bis 1,063 g/ml und eine Größe von 18 bis 25 nm (im Durchschnitt 22 nm).

Also, mit diesen Paket werden die restlichen Triglyceride, aber auch enthaltenes Cholesterin, abgegeben.

Nachdem nun die gegessenen Fette verdaut worden sind und mittels Transportmoleküle zu den Organen oder Gewebe gebracht worden sind, gibt es nun auch einen umgekehrten Weg - nämlich dann, wenn das überschüssige Cholesterin aus den Zellen zurück zur Leber gebracht werden muss. Dieser Aufgabe übernimmt das Lipoproteine mit der höchsten Dichte - HDL.

High Density Lipoprotein - oder abgekürzt HDL

Menschliches HDL hat eine Dichte von 1,063 bis 1,210 g/ml und eine Größe von 5 bis 17 nm. Es gehört damit zu den kleinsten und dichtesten Lipoproteinen des Menschen. Größe und Dichte sind - wie gesagt - abhängig von der Menge an Lipid und Protein, mit denen HDL beladen ist. HDL hat einen hydrophoben (= wasserliebenden) Kern, in dem vor allem Cholesterinester und ein geringer Anteil Triglyzeride sowie unverestertes Cholesterin vorhanden sind. Die hydrophile Hülle wird vor allem aus Phospholipiden und unverestertem Cholesterin gebildet. Hergestellt wird das HDL vom Körper im Darm, in der Leber oder im Blut bei der Verstoffwechselung anderer Lipoproteine.

Wenn also nun das überschüssige Cholesterin zurück zur Leber gebracht wird, wird es dort dann teilweise zu Gallensäuren umgewandelt oder direkt als Cholesterin mit der Gallenflüssigkeit über den Stuhl ausgeschieden. HDL verfügt also über die Fähigkeit, Cholesterinmoleküle, die sich bereits an die Gefäßwände geheftet haben, wieder zu lösen und in Richtung Leber abzutransportieren. Dadurch kann es auch der Entstehung von Gefäßverengungen entgegenwirken. HDL-Cholesterin hat die längste Lebensdauer. Bevor es abgebaut wird, kann es bis zu vier Tage im Blut bleiben.

Wie werden Fette nun abgebaut?

Überschüssige Triglyzeride speichert der Körper im Fettgewebe. Sie dienen als Energiereserve, auf die der Körper bei Bedarf zurückgreifen kann. Die Fettreserven werden auch bei einem Energiemangel abgebaut, also wenn wir längere Zeit nichts gegessen haben. Vor allem ein niedriger Blutzuckerspiegel regt die Fettdepots dazu an, Triglyzeride freizusetzen. Die Leber nutzt die Energie aus diesen Fetten, um selbst Zucker herzustellen.

Soo..

.. und damit haben wir nun also die Fett-Verdauung erklärt - von dem Essen der Fette bis hin zur Verteilung der Fette im Körper, zusammen mit den Cholesterin. Sie sehen also, dass Cholesterin auch nötig ist um die Fette zu den Bereichen des Körper zu bringen. Insofern kann es ja gar kein Sinn machen, dass es irgendwie eine "böse Art" von Cholesterin geben kann. Es kann gar nicht verhindert werden, dass der Körper Cholesterin herstellt und benutzt, wenn wir gute Fette essen. Das benötigt er - neben anderen Stoffen - für die Verstoffwechselung. Diese anderen Stoffe sind auch Stoffe wie die verschiedenen Apolipoproteine, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen will, da das ganze Thema sonst wie zu komplex, unübersichtlich und mit zu viele Fachbegriffen vollgestopft wird. Sie können sich das unter den Wikipedia-Link durchlesen - oder auch woanders im Netz, falls Ihnen das interessiert- aber für das Verständnis von Fetten in diesen Artikel und in dem ersten Teil ist das jetzt nicht nötig. Das ist eher für die Chemiker interessant.

Deutlich wird also nun, dass das LDL an sich nicht schädlich sein kann. Es wird ja benötigt um Fette zu verdauen, bzw. es entsteht um Fette zu verdauen. Wenn Sie also kein LDL mehr haben wollen im Körper, dann müssen Sie ab sofort aufhören Fette zu essen - in jeglicher Form! Dann kann es also gar nicht gesund sein die guten Fette zu essen! Dann wäre es immer schädlich Fette zu essen. Und das kann ja gar nicht sein! Da stellt sich dann natürlich die Frage, warum die Pharmaindustrie immer darauf erpicht ist, LDL mit Medikamenten zu senken? Will da jemand vielleicht einfach nur viel Geld verdienen? Naja, aber dazu später mehr. Das Hauptproblem ist einfach nur, wenn das LDL-Paket durch oxidativen Stress (Oxidationsprozesse durch freie Radikale) im Körper zersetzt wird, dann aufplatzt, durch Makrophagen (Fresszellen) zerstört wird, diese ebenfalls aufplatzen und somit insgesamt ein klebriger Brei entsteht, welcher dann die Arterien verengt und es dann zur einer Thrombose kommt! Lesen Sie dazu noch einmal den Abschnitt "Wie eine Gefäßverengung entsteht" ganz am Ende meines ersten Teils zu diesen Thema "Was sind Fette?".

Und dann gibt es noch den Umstand, dass das der Körper es aus irgendeinen Grund nicht schafft, das LDL mittels HDL im richtigen Maß abzubauen, bzw. zurück zur Leber zu bringen. Somit bleibt dann mehr LDL im Körper als normal sein soll. Es geht hier also um das Verhältnis zwischen HDL und LDL - wie ich im ersten Teil auch schon erwähnt habe. Dieses Verhältnis errechnet man aus dem Quotienten von LDL und HDL. Dieser sollte kleiner als 3,0 sein. Man sagt, ein ungünstiger Wert liegt zwischen 3,0 und 5,0 vor.

Wenn also der HDL-Spiegel zu niedrig ist und der LDL dafür umso höher, ist das ein Hinweis darauf, dass der Körper irgendwo ein Problem mit dem Abbau von Cholesterin hat. Es kann sich hier - bei dauerhaften zu niedrigen HDL - um eine Fettstoffwechselstörung handeln. Aber auch Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel kann den HDL-Wert negativ beeinflussen.

Kann das Cholesterin nicht abgebaut werden - oder nicht im richtigen Maß - kann es auch Probleme mit den Gefäßen geben, bzw. kann es auch zu Ablagerung von Cholesterin an den Gefäßen kommen. Die Frage ist aber auch hier wieder: Ist es nur so, weil viel LDL noch im Körper kreist, oder ist die Gefahr von Herz-Kreislaufprobleme deswegen höher, weil durch mehr LDL-Cholesterin eine größere Angriffsfläche für Oxidationsprozesse vorherrscht?

Aber vielleicht kann es auch sein, dass - wenn wirklich viel zu viel LDL im Körper verbleibt - das Cholesterin dann vielleicht doch mal hier und da "stecken bleibt" und die Gefäße verengt. In erster Linie aber, sind es die Oxidationsprozesse die für Gefahr sorgen.

Weitere Ursache eines zu niedrigeren HDL-Spiegel können sein: Diverse Erkrankungen wie Diabetes, Leberinsuffizienz, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Krebs, seltene Erbkrankheiten wie Tangier-Krankheit; aber auch verschiedene Medikamente wie Betablocker (Herz-Kreislauf-Mittel) und Diuretika (entwässernde Medikamente).

Sie sehen also - solange man gute Fette isst, kann der Körper mit den Cholesterin gut umgehen. Man sollte eben auch auf den oxidativen Stress achten und gesund leben.

Doch was ist jetzt mit den Cholesterin aus den tierischen Lebensmittel?

Was anderes ist es, wenn man "fertiges Cholesterin" aus tierischer Nahrung isst, und man dadurch den Spiegel im Körper erhöht. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Körper so viel Cholesterin bildet wie er für die Fettverdauung BENÖTIGT. Wenn Sie aber sowohl Fette als auch noch fertig hergestelltes Cholesterin mit in den Körper bringen, dann ist der Körper erst einmal ein wenig irritiert, da er das ja eigentlich nur DANN benötigt wenn er die Fette verdaut. Somit haben Sie also ein Ungleichgewicht im Körper! Natürlich behilft sich der Körper jetzt damit, dass er dann weniger Cholesterin selber herstellt um die Fette zu verdauen, weil ja schon Cholesterin da ist - also zusammen mit den Nahrung im Körper gelangt ist.

Der Grund warum nur in tierischen Produkten von Natur aus Cholesterin drin ist, ist ja klar. Denn die Tiere haben ja auch fettige Lebensmittel gegessen, bzw. deren Stoffwechsel läuft auch mit einer Fettverdauung, wofür sie auch Cholesterin benötigen. Ob jetzt bei allen Tieren der Stoffwechsel genau so funktioniert wie bei uns, weiß ich jetzt nicht. Aber dennoch stellt der Körper von den Tieren, die hier gegessen werden, auch Cholesterin her und verdaut Fette. Tja und wenn dann die Tiere getötet werden um sie essen zu können, dann verbleibt natürlich hier und da Cholesterin im Fleisch, bzw. sie bilden es ja genauso ständig wie wir auch, da Cholesterin auch für andere Dinge benötigt wird. Denn dieser Stoff kommt auch in Zellmembranen vor. Es erhöht die Stabilität der Membran und trägt gemeinsam mit Proteinen dazu bei, Signalstoffe in die Zellmembran einzuschleusen und wieder hinaus zu befördern. Weiterhin ist es unverzichtbar für viele Stoffwechselprozesse, beispielsweise für die Bildung von Hormonen. Es ist also immer Cholesterin in Körper. Bei den Tieren und bei uns. Wenn auch nur, um Hormone herzustellen oder für die Zellmembranen - also auch dann wenn kein Fett gegessen wird.

Und damit ist auch klar, dass die Ausscheidungen der Tiere - welche die Menschen essen - also Milch (nicht den Kot, die Milch natürlich :-) ) - ebenfalls Cholesterin enthält.

Die wohl bekanntesten Beispiele für Produkte mit einem hohen Cholesteringehalt sind Butter und Eier. Beide gehören tatsächlich zu den cholesterinreichen Lebensmitteln: In 100 Gramm Ei stecken etwa 396 Milligramm Cholesterin, in der gleichen Menge Butter 230 Milligramm.

Aber auch Innereien wie Leber und Niere, fettes Fleisch, Wurstwaren und sogar manchen Fischsorten enthalten sehr hohe Mengen an Cholesterin. Räucheraal beispielsweise ist mit 149 Milligramm pro 100 Gramm cholesterinhaltig. Auch Kabeljau und Forelle enthalten Cholesterin. In Milchprodukten wie Vollmilch oder Käse kann es sich ebenfalls verstecken. So kommen 100 Gramm Camembert auf 112 Milligramm Cholesterin. Aber auch fettreiche Soßen (Sahnesoßen) und Dressings (zum Beispiel mit Mayonnaise) enthalten viel Cholesterin. Versteckte Fette finden sich zudem in Fertigprodukten, gesüßten Obstkonserven, Sirup und Eiscreme.

Und jetzt ist die Frage, ob es wirklich gut ist, fertiges Cholesterin zu essen.

Ja, es ist zwar immer Cholesterin im Körper, aber wenn Fette verdaut werden, dann wird noch zusätzliches Cholesterin gebildet, welches durch den Blutkreislauf geht - und zwar in einem optimalen Verhältnis. Doch das ändert sich ja, wenn von außen durch Essen von Tierprodukte dieses Verhältnis durcheinander gebracht wird.

Wie Sie ja wissen und gerade gelesen haben, haben Eier den höchsten Cholesterin-Gehalt. Und jetzt ist es so, dass der Körper eine maximale Grenze hat, wieviel Cholesterin er von außen aufnehmen kann. Dieses Maximum liegt bei um die 400 mg/dl. Wenn man also 2 Eier (Ein Ei hat ca. 250 mlg) isst - und man mit einem Cholesterinwert von (theoretisch) 0 anfängt - dann hat man schon die Maximale Aufnahmefähigkeit von Cholesterin leicht überstiegen. Mehr kann der Körper nicht mehr aufnehmen!

Das bedeutet: Ja, wenn Sie jetzt noch mehr Eier essen, dann wird Ihr Cholesterinspiegel nicht weiter steigen - oder nur ganz ganz wenig. Logisch, oder?

WEIL der KÖRPER NICHT MEHR AUFNEHMEN KANN!

DAS ist der wahre Grund warum "viel Eier essen" den Cholesterinspiegel nicht mehr hoch ansteigen lässt!

Verstehen Sie?

Mit anderen Worten: Der Grund ist NICHT, weil der Körper irgendwie es geschafft hat diese gewaltige Menge abzuarbeiten oder irgendsowas in der Art. Auch nicht, weil Cholesterin aus Eiern oder sonstigen tierischen Produkten völlig unbeachtet vom Körper einfach so durchgefallen lassen wird.

NEIN.

Der Körper ist überfordert!

Er will kein fertiges Cholesterin von außen mehr aufnehmen!

Weil es sonst zu gesundheitlichen Schäden kommen kann und wohl auch aus Kapazitätsgründen!

Bei der Studien, die damals gemacht wurden und das Ergebnis heraus gekommen ist, dass "Eier den Cholesterinwert nicht erhöhen" hat man genau DAS gemacht! Also, die Teilnehmer haben vor Beginn der Studie bereits 2 Eier gegessen. Damit war klar das ihr Cholesterinwert nun auf Maximum ist. Dann hat man in der Studie den Eierkonsum erhöht auf 4 Eier pro Tag und den Cholesterinwert gemessen. Man stellte fest, der Wert ging nicht höher. In der zweiten Wochen hat man den Konsum auf 6 Eier erhöht und wieder den Cholesterinwert gemessen. Auch hier ist der Wert - logischerweise - nicht höher gegangen. Der Cholesterinspiegel ist ja bereits gesättigt. Deswegen ging der Wert ja nicht höher! Und so kann man mit solchen Studien zeigen, egal ob 2 Eier, 4 Eier, 6 Eier oder 20 Eier: Es gibt keine weitere Erhöhung des Cholesterinwertes. So hat man mit solchen Studien die Menschen in die Irre geführt. Die Aussage der Studie stimmt ja sogar. Es wurde halt nur verschwiegen, dass ab einem Maximalwert von 400 mg/dl sich so gut wie nichts mehr tun wird mit einer weiteren Erhöhung. Und so stellen sich dann die Professoren und Doktoren da hin und sprechen davon, dass Eier den Cholesterinspiegel nicht erhöhen würden.

Die Menschen da draußen verstehen das dann komplett falsch und essen munter "kiloweise" Eier und denken, alles wäre gut. Oder auch nicht!

Übrigens - nur so nebenbei - waren bei der Studie nur 8 Teilnehmer vorhanden. Und das allein ist ja auch schon ein kleines Problem, wenn man denn eine wirklich aussagekräftige Studie machen will. Dafür braucht es dann schon ein wenig mehr Menschen.

Soviel also zu den Eiern und Cholesterinspiegel. Und das bedeutet natürlich jetzt, dass das Essen von Eiern immer dafür sorgen wird, dass Sie einen hohen (bis maximalen) Cholesterinspiegel haben. Wenn Sie dann jetzt nicht gerade so gesund leben und viele Oxidationsprozesse im Körper haben, dann haben Sie natürlich auch eine größere Angriffsfläche für diese freien Radikale, die dann das Cholesterin oxidieren lassen. Und dadurch steigt dann die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bzw. für Gefäßerkrankungen und Herzprobleme - im schlimmsten Fall eben Herzinfarkt.

Also sollten Sie dafür sorgen, dass die auch viele gute Antioxidantien im Körper haben und gesunde Lebensmittel essen, die das Cholesterin im Körper teilweise abbauen können. Welche Lebensmittel das sind und wie die Ernährung aussieht, das behandeln wir aber im dritten Teil dieser Serie.

Nachdem wir jetzt also geklärt haben wie die Fette durch den Körper wandern, stellt sich jetzt die Frage, was der Körper mit den Fetten macht und wozu er diese benötigt?

Wozu benötigt der Körper die Fette?

Wie bereits im ersten Teil erwähnt gibt es ja essentielle und nicht-essentielle Fettsäuren. Die essentiellen Fettsäuren sind die, die der Körper nicht selber herstellen kann und somit über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Zur Erinnerung: Das hier sind die essentiellen Fette

- Linolsäure - Omega-6-Fettsäure

- ALA (Alpha-Linolensäure) - Omega-3-Fettsäure

- DHA (Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure) - beide sind Omega-3-Fettsäuren

Die anderen Fette kann der Körper selber herstellen. Aber dennoch: Was macht er denn mit den Fetten - als auch mit den nicht-essentiellen Fetten?

Nun, diese werden für eine ganze Reihe von Funktionen benötigt. Wichtig sind sie vor allem für Gehirn, Herz und Augen. Doch dazu später mehr.

Eine Wichtige Sache ist auch, dass es sogenannte "fettlösliche Vitamine" gibt. Also Vitamine, die sich nur in Fett lösen und diese somit für den Körper bereit gestellt werden können. Das sind die folgenden Vitamine: Vitamin A, D, E und K.

Hier gibt es eine kleine Eselsbrücke, wie man sich diese Vitamine merken kann. Man sagt nämlich, dass es die sogenannten "EDEKA"-Vitamine sind. Also E, D (DE), K, A.

Doch gehen wir es mal der Reihe nach durch. Wie auch in Teil 1 fangen wir auch hier mit den kurzkettigen Fettsäuren an.

Wofür benötigt der Körper die kurzkettigen Fettsäuren?

Sie erinnern sich noch? Von Kurzkettigen Fettsäuren spricht man, wenn die Kette der Kohlenstoffatome höchsten 6 Atome betragen.

Die für den Menschen relevanten Fettsäuren sind ja diese hier:

- Essigsäure, Acetat (2 Kohlenstoffatome)

- Propionsäure, Propionat (3 Kohlenstoffatome)

- Buttersäure, Butyrat (4 Kohlenstoffatome)

Kurzkettige Fettsäuren werden im Darm von bestimmten Bakterien aus unverdaulichen Kohlenhydraten (Ballaststoffe und verdauungsresistente Stärke) von der Darmflora gebildet. In welchen Ausmaß dies geschieht, hängt dabei von unserer Ernährungsweise und der Zusammensetzung unserer Darmflora ab. Für unsere Gesundheit ist neben der Gesamtmenge an kurzkettigen Fettsäuren auch ein stabiles Verhältnis der Fettsäuren wichtig. Eine gesunde Darmflora bildet zu etwa 60 % Acetat (Essigsäure) und zu jeweils knapp 20 % Propionat (Propionsäure) und Butyrat (Buttersäure). Eine stark davon abweichende Verteilung kann auf eine Störung der Darmflora hinweisen.

Kurzkettige Fettsäuren wirken einerseits lokal im Darm und sind die Hauptnahrungsquelle für die Zellen des Dickdarms. Andererseits werden Sie aber auch über die Darmschleimhaut in den Körper aufgenommen und wirken so auf den gesamten Körper.

Die Begriffe Acetat, Propionat, Butyrat bezeichnen die entsprechenden Anionen. Ein Anion ist ein negativ geladenes Ion, also ein Atom oder Molekül, das mehr negativ geladene Elektronen als positiv geladene Protonen besitzt. So liegen Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure im Darm bzw. in wässriger Umgebung nicht als Säure vor, sondern als das entsprechende Anion. Das bedeutet, dass sie ein Proton abgegeben haben und nun eine negative Ladung tragen. Die Fettsäure-Anionen sind im Wasser bzw. im Darminhalt gelöst.

Bei Nahrungsergänzungen, die kurzkettigen Fettsäure enthalten, enthalten weder die Säuren noch die Anionen in wässriger Umgebung. Stattdessen handelt es sich um Kapseln, die ein Pulver enthalten. Dieses Pulver entsteht, wenn man die Fettsäure-Anionen mit Natrium-Ionen oder anderen Metall-Ionen zu einem Salz auskristallisieren lässt. Aus Buttersäure oder Propionsäure wird dann z. B. Natriumbutyrat bzw. Natriumpropionat - und genau diese Verbindungen sind dann in Ihren Kapseln enthalten. Wenn Sie die Kapseln schlucken (oder in ein Glas Wasser geben), dann löst sich das Pulver wieder auf, sodass die Fettsäure-Anionen und die Natrium-Ionen wieder separat vorliegen. Genau das gleiche passiert übrigens, wenn Sie ein anderes Salz in Wasser geben. Beim Auflösen von Speisesalz (Natriumchlorid) liegen schließlich Natrium- und Chlorid-Ionen separat in Lösung vor.

So wirken kurzkettige Fettsäuren

--> Ernährung der Darmzellen

Kurzkettige Fettsäuren sind eine wichtige Energiequelle für die Epithelzellen der Dickdarmschleimhaut. Insbesondere Butyrat (Buttersäure) ist von großer Bedeutung, da es etwa 70 % des Energiebedarfs der Darmzellen deckt- Eine ausreichende Energieversorgung der Darmzellen ist wichtig für deren Funktionsfähigkeit und Vitalität. Ein Energiemangel schwächt z. B. die Darmbarriere und stört die Aufnahme von Nährstoffen aus dem Darminhalt.

--> Schutz der Darmbarriere

Die Zellmembranen benachbarter Darmzellen sind durch spezielle Verschlusskontakte (sogenannte Tight Junctions) eng miteinander verbunden. Diese verhindern, dass schädliche Substanzen zwischen den Zellen hindurch gleiten und in den Blutkreislauf gelangen.

Bei entzündlichen Reaktionen in der Darmschleimhaut kommt es zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmbarriere. Dies liegt unter anderem an einer verstärkten Bildung eines porenbildenden Proteins (wird Claudin-2 genannt). Dieses Protein bildet Poren im Bereich der Tight Junctions und stört somit deren Barrierefunktion.

Butyrat kann die übermäßige Bildung dieses Proteines regulieren und fördert zudem die Bildung von Proteinen, die für den Bau der Tight Junctions erforderlich sind. Butyrat kann also eine durchlässige Darmbarriere wieder dichter machen.

Zudem fördert Butyrat auch die Bildung der Schleimschicht im Darm, die wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern ist. Weiterhin reduziert Butyrat die Auswirkungen von oxidativem Stress auf die Darmzellen, indem es u. a. die verfügbare Menge an Glutathion, einem wichtigen körpereigenen Antioxidans, erhöht.

Aber auch andere kurzkettige Fettsäuren schützen vor dem Eindringen von Infektionserregern bzw. vor einer Vermehrung von schädlichen Keimen im Darmlumen. So schützt beispielsweise Propionat vor einer Infektion mit Salmonellen, indem es den pH-Wert innerhalb der Bakterien senkt und dadurch deren Vermehrung verlangsamt.

--> Positiver Einfluss auf Darmflora

Die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren senkt den pH-Wert im Dickdarm und fördert dadurch die Vermehrung von gesundheitsförderlichen Darmbakterien wie Laktobazillen und Bifidobakterien. Diese Bakterien sind wiederum entscheidend für die Bildung der kurzkettigen Fettsäuren.

--> Wirkung gegen chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sind die beiden Hauptformen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Studien zeigen, dass Nahrungsergänzungen mit kurzkettigen Fettsäuren das Ausmaß der Entzündungen im Darm reduzieren können. Insbesondere für Butyrat wurde ein erfolgreicher Einsatz bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gezeigt.

--> Regulierung des Körpergewichts

Kurzkettige Fettsäuren versorgen nicht nur die Darmzellen, sondern auch den restlichen Körper mit Energie. Sie decken etwa 10 % des täglichen Kalorienbedarfs. Auch sind sie am Stoffwechsel wichtiger Nährstoffe wie Kohlenhydrate und Fette beteiligt und beeinflussen als Signalmoleküle den Energiestoffwechsel. Studien haben gezeigt, dass es spezielle Rezeptoren (z. B. GPR41, GPR43) für kurzkettige Fettsäuren im Körper von Säugetieren gibt. Diese Rezeptoren kommen auf den Zellen des Darmepithels vor, aber auch auf Fettzellen, verschiedenen Immunzellen und Nervenzellen.

Binden kurzkettige Fettsäuren innerhalb des Fettgewebes an diese Rezeptoren, so kann dies u. a. dazu führen, dass die Fettverbrennung gesteigert wird und die Fettspeicherung verringert wird. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass kurzkettige Fettsäuren die Ausschüttung von Sättigungshormonen wie Leptin erhöhen und dadurch die Nahrungsaufnahme reduzieren.

Forscher vermuten, dass diese Wirkungen dazu beitragen, dass kurzkettige Fettsäuren der Entstehung von Übergewicht und metabolischen Erkrankungen entgegenwirken, auch wenn sie dem Körper zusätzliche Kalorien liefern.

--> Wirkung gegen Diabetes Typ II

Sowohl Tierstudien als auch Humanstudien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Diabetes Typ 2 und einer Störung der Darmflora. Die mangelnde Produktion an kurzkettigen Fettsäuren durch die gestörte Darmflora scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen.

Wesentliche Merkmale von Diabetes Typ 2 sind eine zunehmende Insulinresistenz der Gewebe, ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel und chronische Entzündungsvorgänge im Körper.

Untersuchungen zeigen, dass kurzkettige Fettsäuren dazu beitragen können, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und die Insulinsensitivität bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zu verbessern.

Die Insulinsensitivität der Probanden verbesserte sich deutlich im Verlauf der Studie und die Marker für systemische Entzündungen gingen zurück.

Andere Humanstudien haben ebenfalls Zusammenhänge zwischen fermentierbaren Ballaststoffen wie Inulin und einer verbesserten Blutzuckerkontrolle und Insulinempfindlichkeit beschrieben.

--> Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zahlreiche Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass kurzkettige Fettsäuren den Cholesterinspiegel senken können, indem sie u. a. die körpereigene Cholesterinproduktion reduzieren und den Abbau und die Ausscheidung von Cholesterin fördern.

In einer Studie an Mäusen, die eine fettreiche Fütterung erhielten, konnte weiterhin nachgewiesen werden, dass Butyrat vor der Entstehung von Arteriosklerose und einer Fettleber schützt.

Weiterhin konnte auch gezeigt werden, dass Butyrat die Entstehung der Schaumzellen (geplatze Magorphagen) verhindert und reduziert somit auch die Ausbildung arteriosklerotischer Plaques. Dadurch sinkt u. a. das Risiko für Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.

Für Propionat und Butyrat wurde außerdem gezeigt, dass sie den Blutdruck senken können und das Risiko für die Entstehung von Thrombosen minimieren.

--> Antientzündliche Wirkung und Einfluss auf Immunzellen

Kurzkettige Fettsäuren beeinflussen das Immunsystem auf vielfältige Weise. Wie in den vorigen Abschnitten erklärt, befinden sich spezielle Rezeptoren für kurzkettige Fettsäuren auf der Oberfläche verschiedener Immunzellen.

Binden die Fettsäuren an den entsprechenden Rezeptor, so kommt es zu einer Beeinflussung der Genaktivität der Immunzellen, wodurch bestimmte Zellfunktionen ausgelöst werden.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass kurzkettige Fettsäuren eine entzündungshemmende Wirkung haben, indem sie die Bildung von entzündungshemmenden Zellbotenstoffen steigern und dadurch das Ausmaß von Entzündungsvorgängen im Körper reduzieren.

Besonders interessant ist auch die Entdeckung, dass Propionat und Butyrat die Bildung von regulatorischen T-Zellen stimulieren. Regulatorische T-Zellen sind spezielle Immunzellen, die die Selbsttoleranz des Immunsystems regulieren und damit das Risiko für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und Allergien senken. Außerdem regulieren sie die Stärke von Immunreaktionen und sind wichtig, um Entzündungsvorgänge zu beenden.

Ein gesundes Mikrobiom ist demnach von größter Relevanz für die korrekte Funktion unseres Immunsystems.

--> Wirkung gegen Krebs

Kurzkettige Fettsäuren könnten eine wichtige Funktion bei der Vorbeugung und Behandlung bestimmter Krebsarten haben - vor allem bei Dickdarmkrebs.

Labor- und Tierstudien zeigen, dass Butyrat dazu beiträgt, Dickdarmzellen gesund zu halten, das Wachstum von Tumorzellen zu verhindern und die Zerstörung von Krebszellen im Dickdarm zu fördern.

--> Schutz des Nervensystems

Immer mehr Studien belegen, dass die Gesundheit unseres Darms eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Erkrankungen wie Parkinson, Demenz oder Multipler Sklerose (MS) spielt. Die im Darm gebildeten kurzkettigen Fettsäuren sind dabei ein zentrales Bindeglied zwischen der Darmflora und dem Nervensystem.

Studien am Menschen konnten z. B. nachweisen, dass bei MS-Patienten im Blut und Stuhl ein Mangel an Propionat vorliegt. Die Einnahme von Propionat als Nahrungsergänzung erhöht u. a. die Menge an entzündungshemmenden Immunzellen (regulatorischen T-Zellen) und kann dadurch die Entzündungsvorgänge im Nervensystem deutlich reduzieren.

MS-Patienten, die 1000 mg Propionat pro Tag einnahmen in Kombinationen zu ihrer bestehenden Therapie, hatten in einer Studie weniger Krankheitsschübe als Patienten, die kein Propionat einnahmen. Im MRT konnte sogar festgestellt werden, dass die Propionateinnahme zur Bildung von neuem Hirngewebe führt und damit zu einer Regeneration des Nervengewebes.

Verbesserungen (z. B. höhere Konzentration an entzündungshemmenden Immunzellen und geringere Konzentrationen an entzündungsfördernden Zellen) konnten bereits nach 2 Wochen festgestellt werden. Die Patienten wurden noch über einen Zeitraum von 3 Jahren nachverfolgt. Die Studie umfasste etwa 100 Teilnehmer

Andere Studien zeigten außerdem, dass kurzkettige Fettsäuren die Blut-Hirn-Schranke schützen und der Entstehung von Alzheimer) und Parkinson entgegen wirken.

Sie sehen also, die kurzkettigen Fettsäuren haben schon viele wichtige Funktionen für unseren Körper - vor allem für unsere Verdauung und für den Darm sind sie sehr wichtig. An dieser Stelle sollte ich vielleicht fairerweise darauf hinweise, dass ich diesen ganzen Absatz "Wirkung von kurzkettigen Fettsäuren" mehr oder weniger (mit etwas Abänderung") von der Seite "www.zentrum-der-gesundheit.de" übernommen habe. Denn die Autoren haben die Informationen dazu sehr gut zusammengetragen.

Der genau Artikel dazu ist dieser hier:

Kurzkettige Fettsäuren - ZDG

Dort finden Sie noch weitere Informationen zu kurzkettigen Fettsäuren und auch die Links zu den erwähnten Studien!

Ob Sie nun also genug kurzkettigen Fettsäuren im Körper haben, kommt natürlich wieder auf ihre Lebens- und Ernährungsweise an. Denn dazu müssen ja die richtigen Mengen an Bakterien im Darm vorhanden sein, die ja durch schlechte Ernährung mit viel Zucker und Alkohol, stark verarbeitete Fertignahrung, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung und zu wenig gute Ballaststoffe leiden werden, bzw. in ihrer Anzahl reduziert werden.

Deshalb essen Sie ausreichend fermentierbare Ballaststoffe, die ja als Ausgangsstoff für die Bildung von Fettsäuren dienen. Achten Sie auf eine gesunde Ernährung, damit der ph-Wert im Darm bei ca. 5,8 und 6,5 bleibt. Denn durch zuviele schädliche Säuren aus Zucker und Alkohol und so weiter, kann der ph-Wert zeitweise abrutschen und das Überleben der Bakterien in Gefahr bringen.

Meiden Sie so gut es geht schädliche Stoffe aus den Nahrung. Da kann man wieder unendlich viel Aufzählen.. ich denke Sie wissen ungefähr was gemeint ist. Chemie, Petizide, schädliche Konservierungstoffe.. und so weiter.

Aber auch ein zu hoher Gehalt an Proteinen und Eiweiß sollte es auch nicht dauerhaft sein. Denn auch dadurch kann die Darmflora negativ beeinflusst werden. Auf der Seite von ZDG ist auch auf eine Studie hingewiesen worden, die gezeigt hat, dass bei gesunde menschliche Probanden, deren Kalorienbedarf über einen Zeitraum von 6 Monaten entweder zu 20 %, 30 % oder 40 % über Fett gedeckt wurde, mit steigendem Fettgehalt die Zahl der nützlichen Bakterienarten im Darm abnimmt und die Menge an produzierten kurzkettigen Fettsäuren sinkt. Gleichzeitig nimmt die Menge an potentiell schädlichen Darmkeimen zu und Entzündungsmarker im Blut steigten an.

So, und hier noch einmal eine Liste der präbiotischen Lebensmittel, die für die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren wichtig sind. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich darüber auch im der Kohlenhydrate-Serie gesprochen habe. Gut, aber zur Auffrischung des Gedächtnisses, hier noch einmal - bitte sehr:

Präbiotische Lebensmittel

- Inulin: z. B. in Schwarzwurzeln, Yakonwurzeln, Artischocken, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, Spargel

- Fructooligosaccharide (FOS): z. B. in Artischocken, Chicorée, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch und Spargel

- Resistente Stärke: z. B. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln

- Pektin: z. B. in Äpfeln, Aprikosen, Karotten, Orangen, Schale von Zitrusfrüchten

- Arabinoxylan: in der Schale von Getreidekörnern, z. B. in Haferkleie

- Guarkernmehl: wird aus der Guarbohne, einer Hülsenfrucht, gewonnen

- Beta-Glucan: z. B. in Hafer ( 47 )

Nahrungsergänzungen mit kurzkettigen Fettsäuren

Wie gesagt, gibt es auch frei verkäufliche Nahrungsergänzungen für diese Fettsäuren. Die Einnahme sollte jedoch idealerweise erst nach einer Darmuntersuchung (Mikrobiomanalyse, Stuhl- oder Blutuntersuchung hinsichtlich Fettsäure-Produktion) erfolgen.

In Studien hat sich gezeigt, dass diese durchaus helfen können. Die Einnahme ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Dysbiose (Darmflorastörung) vorliegt und dem Körper somit die vielfältigen positiven Wirkungen der kurzkettigen Fettsäuren nicht zur Verfügung stehen. Dadurch kann sich der Darmfloare wieder schneller regenerieren. Langfristig sollte natürlich auch wieder daran gearbeitet werden, dass die Eigensynthese des Körpers wiederhergestellt werden kann.

So, soviel also zu den kurzkettigen Fettsäuren. Jetzt wissen Sie was der Körper damit macht und wofür in etwa er diese benötigt. Nun geht es weiter mit den mittelkettigen Fettsäuren.

Wofür benötigt der Körper die Mittelkettigen Fettsäuren?

Mittelkettige Fettsäuren (MCT-Fette) sind in natürlicher Form nur in Palmkernöl, Kokosöl und in geringem Maß in Milchfett zu finden.

Wie im ersten Teil dieser Serie schon gesagt, spricht man von mittelkettigen Fettsäuren, wenn die Fettsäure eine Kette zwischen 6 und 12 C-Atome hat.

Hierzu zählen die

- bereits genannte Caprylsäure (mit 8 C-Atome),

- die Caprinsäure (mit 10 C-Atome)

- und auch die Laurinsäure (mit 12 C-Atome).

Diese Fettsäuren sind gesättigt und kommen in der Natur nicht in reiner Form vor. Vielmehr handelt es sich um Gemische mit langkettigen Fettsäuren.

MCT-Fette sind leichter verdaulich als Langkettige Fette und deshalb für Menschen mit Darmleiden, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und Galle sowie Fettabsorptionsstörungen besser verträglich. Aber auch, wenn ein Teil des Dünndarms entfernt wurde, bei Morbus Crohn oder bei einer Blockade des Lymphabflusses aus dem Darm helfen MCTs,

Denn diese Fette sind ja - wie weiter oben bereits gesagt - wesentlich besser in Wasser löslich als die langkettigen Fettsäuren. Folglich sind zur Verdauung der MCTs lediglich minimale Mengen an Enzymen aus der Bauchspeicheldrüse (die Lipasen) und eben keine Gallensäuren notwendig. Die MCTs werden im Magen-Darm-Trakt schnell gespalten und leicht aufgenommen. Deshalb benutzt der Körper diese Fette weniger zur Speicherung, sondern zur Energiegewinnung. Bei der Verstoffwechselung von MCT-Fetten in der Leber entstehen sogenannte "Keton-Körper", die als alternative Energiequelle für das Gehirn und andere Organe dienen können.

Zu den so genannten Ketonkörpern gehören chemischen Verbindungen wie Acetoacetat, Aceton und Beta-Hydroxybutyrat. Ketonkörper entstehen bei absolutem oder relativem Kohlenhydratmangel als Nebenprodukt der Fettverbrennung in den Mitochondrien der Leberzellen. Auf dieser Weise soll eine Diät, bestehend zum Großteil nur aus MCTs beim Abnehmen helfen.

Aber ist das wirklich so?

Eine erhöhte Konzentration an Ketonkörpern im Blut wird unter anderem für ein vermindertes Hungergefühl verantwortlich gemacht. Außerdem können sie dem Gehirn als Energielieferant dienen, wenn dem Körper mit der Nahrung weniger Kalorien zugeführt werden, als er braucht. Ansonsten würde der Organismus nämlich Muskeleiweiß abbauen, um daraus Glucose als Energielieferant bilden zu können.

MCT-Fette sollen die Ketose, also die Umstellung des Stoffwechsels auf die Energiegewinnung aus Fetten statt Kohlenhydraten, beschleunigen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hält die mittelkettigen Triglyceride allerdings für nicht empfehlenswert, um abzunehmen. Grund: Es fehlen Langzeitstudien bezüglich Nutzen und Verträglichkeit der MCT. Darüber hinaus sind sie in der Küche nur sehr begrenzt einsetzbar, da sie nicht hoch erhitzbar sind und durch Warmhalten einen bitteren Geschmack entwickeln.

Gut, es gibt aber viele Leute, die diese sogenannte "Ketogene Ernährung" seit einiger Zeit machen und von Vorteilen sprechen.

Da MCT-Fette dem Körper schneller Energie liefern als langkettige, sollen vor allem auch Ausdauersportler davon profitieren. Bei langen Trainingseinheiten und Wettkämpfen droht der berüchtigte Hungerast - bei Marathons als "Mann mit dem Hammer" gefürchtet. Sind die Glykogenspeicher geleert, holt sich der Körper die Energie aus den Fettzellen. Wurde diese Umstellung nicht ausreichend trainiert, sinkt die Leistungsfähigkeit rapide. Die Zufuhr von MCT-Fetten soll das verhindern. Viele Athleten vertrugen allerdings die mittelkettigen Fettsäuren nicht so gut und reagierten mit Durchfall und Magenbeschwerden auf sie - da übrigens generell fettreiche Lebensmittel unter Belastung sehr schwer verdaulich sind.

Natürlich muss man erst einmal die Umstellungsphase des Körper überstehen. Denn hier kann es kurzzeitig zu Unwohlsein kommen. Wichtig zu wissen: Um in die sogenannte "Ketose" zu kommen darf man nicht mehr wie 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu sich nehmen.

Nimmt man vermehrt Fette zu sich, muss der Körper zunächst eine höhere Zahl der Enzyme bilden, die das Fett abbauen können, um dann in die Ketose zu gelangen. Dieser Umstellungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wie lange genau diese Umstellungsphase dauern kann, ist von Person zu Person verschieden. Erfahrungsberichte reichen von wenigen Tagen, bis hin zu mehreren Wochen. Manchmal kann es dabei zu der so genannten "Low-Carb-Grippe" kommen. Magen- und Kopfschmerzen, sowie ein vorübergehender schwacher Kreislauf durch niedrigen Blutzucker können die Symptome sein. In dieser Zeit hilft es den Kreislauf bei der Umstellung durch viel Trinken (mind. 2,5 Liter) zu unterstützen.

Um in die Ketose zu kommen muss man neben einen geringen Anteil an Kohlenhydraten, einen hohen Anteil von gesunden Fetten zu sich nehmen. Studien empfehlen Mengen von 60 bis 80%. Der Trick besteht dabei darin, die richtigen und gesunden Fette wie Kokosöl, Olivenöl oder das spezielle MCT-Öl zu verwenden.

Bei der MCT-Diät werden Kokosöl oder Palmkernöl verwendet. Diese kann man zum Kochen, Backen, Braten verwenden oder etwas davon in einem Smoothies geben. Weiterhin gibt es spezielle Produkte, also bestimmte Öle, die einen größeren Anteil an MCT-Fette enthalten. Auch gibt es Öle, die zu 100 Prozent aus reiner Caprylsäure (C8) bestehen. Dazu wurde dieses Fett natürlich aus z.B. Kokoöl extrahiert. Denn wie schon gesagt, in isolierter Form gibt es diese Fette so in der Natur nicht. Jedenfalls kann man sich dieses geschmacksneutrale Fett in Kaffee mischen, um somit volle Fett-Energie erhalten zu können. Auch gibt es Pulver, die man in Müsli oder Shakes einrühren kann. Gerade das Gehirn soll auch von diesen MCT-Fetten viel Leistung erhalten.

Darüber hinaus sollten Eier und große Mengen Gemüse auf dem Speiseplan stehen, um ausreichende Mengen an Protein und Vitaminen aufzunehmen. Gute Powerlieferanten - wie sie in der Ketogene Ernährung genannt werden - sind Avocados, Nüsse und Fisch.

Wen man jedoch viel unterwegs ist, kann sich diese Ernährungsform etwas schwierig gestalten. Doch wenn Sie genaueres zu dieser Ernährung wissen wollen, dann suchen Sie im Internet nach "Ketogene Ernährung". Eine Internetseite, die sich auch damit befasst, ist dieser hier:

Leistungsfähige durch Ketose - brain-effect.com

Es ist auch nicht wirklich klar, ob die Ketogene Ernährung eine Ernährung ist, die man dauerhaft (mehrere Monate oder länger) machen sollte. Vorübergehend für eine gewisse Zeit mag es vielleicht hilfreich sein um etwas an die Gesundheit zu verbessern. Jedoch aber imitiert die Ketogene Ernährung den Fasten-Zustand. Und ja, Fasten ist gut, aber "für immer" sollte man das auch nicht machen. Es gibt zwar einige Studien dazu, die ein paar Menschen über einen längeren Zeitraum beobachtet haben, aber waren dies immer nur einzelne oder wenige Leute. Naja, das muss jeder für sich wissen, aber "für immer" auf Ketogen zu laufen ist sicherlich auch nicht das Beste. Der Körper sollte nicht verlernen Kohlenhydrate zu verdauen - zumal der Körper für einige Stoffelwechselvorgänge auch Kohlenhydrate benötigt - z.B. benötigt er für die Herstellung der sogenannten Mucus-Schicht (Schmiermittel für den Darm) Kohlenhydrate und Proteine.

Aber vielleicht noch so nebenbei erwähnt: Sie müssen keine tierischen Produkte essen, wenn Sie die Ketogene Ernährung machen wollen. Denn diese Ernährungsform funktioniert auch vegan! Ja tatsächlich! Hier eine Internetseite, wo diese Ernährungsform vegan beschrieben wird::

Ketogene Ernährung vegan - bitterliebe.com

Also - noch einmal zusammengefasst:

Was sind die Vorteile von mittelkettigen Fettsäuren?

Positiv an den mittelkettigen Fetten ist, dass sie im Gegensatz zu langkettigen gesättigten Fettsäuren den Cholesterinspiegel im Blut nicht erhöhen.

Für den Einsatz von MCTs in Reduktionsdiäten spricht auch, dass sie mit durchschnittlich etwa acht Kilokalorien pro Gramm etwas weniger Energie enthalten als langkettige Fette (9 kcal/g). Bei ihrer Verstoffwechselung werden neun Prozent der Energie als Wärme frei, bei langkettigen Fetten nur drei. Da der so genannte thermogene Effekt bei MCTs also größer ist, steht weniger Energie zur Bildung von überflüssigen Pfunden zur Verfügung. Studien mit Übergewichtigen Menschen sollen wohl auch gezeigt haben, dass bei energiereduzierter Kost die Versuchsgruppe mit MCT mehr Gewicht verlor und länger satt war als die Gruppe, die normale Fette verzehrte. Der proteinsparende Effekt durch die vermehrte Bildung von Ketonkörpern wurde ebenfalls bestätigt. Der Anteil des Körperfetts am Gewichtsverlust war bei MCT-Gabe größer und die Verluste an Muskeleiweiß geringer. Jedoch bestanden die Vorteile nur in den ersten zwei Wochen des Untersuchungszeitraums. Danach ließen die Wirkungen langsam, aber deutlich nach. Als Ursache dafür vermuten die Forscher, dass sich der Stoffwechsel an die veränderten Bedingungen anpasst.

Quelle: MCT-Fette - ugb.de

Ersetzt man am Tag 50 Gramm langkettige Fette gegen MCTs, bringt das eine Einsparung von 50 Kilokalorien. Durch die größere thermogene Wirkung der MCTs kommt man auf etwa 80 Kilokalorien täglich. Eine Aufnahme von deutlich mehr als 50 Gramm MCTs ist nicht realistisch. Die Aufnahme von zu vielen MCTs und damit zu viele Kalorien kann auf Dauer auch zu Übergewicht führen. Auch ist es so, dass es bisher nur Öl, Margarine, Mayonnaise, Schmelzkäse, süße und herzhafte Brotaufstriche sowie Energieriegel mit MCTs gibt. Denn wie weiter oben schon gesagt, kommen MCTs in der Natur nur in Kombinationen mit Langkettigen Fettsäuren vor. Will man also nur MCts (oder zum Großteil) aufnehmen, dann muss man schon darauf achten, speziell hergestellte Produkte zu verwenden, die extrahierte MCTs enthalten. Natürlich dürfen die anderen Fettsäuren auch nicht fehlen, deswegen isst man ja auch ganze Lebensmittel wie Nüsse, Avocados und so weiter.

Hat man also wirklich eine längere Ausdauer mit MCT-Fette?

Während sportlicher Belastungen über mehrere Stunden sind Ausdauersportler auf die Zufuhr von Nahrungsenergie angewiesen. Normalerweise nehmen sie viele Kohlenhydrate auf, um den Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten und die Ausdauer zu verbessern. Jedoch ist der Beitrag zur Energiegewinnung begrenzt. Mehr als 1,1 Gramm der zugeführten Kohlenhydrate kann der Körper pro Minute nicht zur Energiegewinnung heranziehen. Um die Energiereserven in den Muskeln (Glykogenspeicher) zu schonen, kommen eben die MCTs zum Einsatz. Denn Eiweiße sind hier keine gute Idee, da bei ihrer Verbrennung Ammoniak anfällt, das vermutlich den Körper schneller ermüden lässt. Fette mit langkettigen Fettsäuren, wie sie in den meisten Lebensmitteln vorkommen, hemmen die Magenentleerung und verzögern damit die Aufnahme in den Körper. MCTs scheinen daher ideal zu sein, um bei langen Belastungen mit mittlerer Intensität größere Mengen an Energie zu liefern, die Glykogenspeicher dadurch zu schonen und den Abbau von Muskeleiweiß zur Energiegewinnung zu verhindern.

Doch auch hier gibt es ein paar Probleme.

Untersuchungen mit Ausdauersportlern zeigten, dass MCTs aus Getränken gut verfügbar und nutzbar sind, insbesondere wenn sie mit Kohlenhydraten gemeinsam verabreicht werden. Problematisch ist jedoch die schlechte Verträglichkeit der mittelkettigen Fette. Unter Belastung verursachen diese häufig Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu schweren Darmkrämpfen - und das schon bei einer Menge von 30 Gramm. Verträgliche Mengen MCTs schonen bei genauerer Betrachtung auch nicht immer die Glykogenreserven, sondern sparen eher Speicherfette ein. Denn bei Athleten, deren Glykogenspeicher völlig entleert waren, kam es zwar zu einem Anstieg der Gesamtfettverbrennung, der Anteil der MCTs blieb mit sechs bis acht Prozent aber gering. Die einzigen Möglichkeiten, um eine optimale Leistung bei mehrstündigen Ausdauerbelastungen zu gewährleisten, sind also nach wie vor ein durch lange Belastungen niedriger Intensität gut trainierter Fettstoffwechsel, maximal gefüllte Glykogenspeicher und eine regelmäßige Zufuhr gut verfügbarer Kohlenhydrate während der Belastung.

Und jetzt noch einmal zusammengefasst wo hier die Probleme liegen.

MCTs: Durchfall durch mittelkettige Fette

Da MCTs alleine in natürlichen Lebensmitteln ja kaum vorkommen, ist der menschliche Verdauungstrakt auch nicht an die Verwertung größerer Mengen mittelkettiger Fette gewöhnt. Er reagiert schnell mit Unverträglichkeitsreaktionen wie Bauchschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Wird die MCT-Zufuhr über mehrere Tage langsam gesteigert, kann sich der Organismus jedoch an verzehrsübliche Fettmengen in Form von MCTs gewöhnen. Allerdings leisten reine MCT-Produkte keinen Beitrag zur Versorgung mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen. Einige Hersteller bieten deshalb inzwischen MCT-Produkte an, die mit fettlöslichen Vitaminen und Linol- sowie Alpha-Linolensäure angereichert sind und damit eine bessere ernährungsphysiologische Qualität aufweisen.

MCTs bringen in der Ernährungstherapie von Fettstoffwechselstörungen möglicherweise viele Vorteile. Jedoch muss man hier genau wissen was man tut, damit es nicht zu unerwünschten gesundheitlichen Problemen kommt. Deswegen ist es nicht so ratsam diese Ernährung über einen zu großen Zeitraum durchzuführen.

Weitere Funktionen der MCTs

Wie auch schon angedeutet, werden die Vitamine E, D, K, A eng zusammen mit den Fetten verdaut und verstoffwechselt. Deswegen können diese auch nicht so einfach über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden werden, wenn wir zu viel von ihnen aufnehmen.

Die fettlöslichen Vitamine werden reguliert, indem sie hauptsächlich in der Leber gespeichert werden. Diese Speichermöglichkeiten sind sehr ergiebig. Trotzdem aber sollten wir es nicht mit den Vitaminen übertreiben. Denn durch eine extrem hohe Zufuhr von fettlöslichen Vitaminen kann die Leber dennoch überfordert werden, was dann tatsächlich auch zu einer Vitaminvergiftung (Hypervitaminose) führen kann.

Keine Sorge, mit natürlichen Lebensmitteln lässt sich das aber kaum bewerkstelligen. Die einzige Ausnahme ist der sehr häufige bzw. tägliche Verzehr von Leberfleisch, weil die fettlöslichen Vitamine auch bei Tieren dort in sehr hoher Konzentration gespeichert werden. Daher sollte man Leber nicht mehr als zweimal die Woche essen. Eine weitere Möglichkeit zu viele von diesen Vitaminen einzunehmen ist natürlich über die unsachgemäße Einnahme von Vitaminpräparaten.

Was die Fettlöslichkeit angeht mit den Vitaminen, ist es dabei egal welches Fett dazu verwendet wird. Die Vitamine sind in Fett aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren, in einfach ungesättigten Fettsäuren und auch in gesättigten Fetten löslich.

Und damit habe ich nun das Stichwort "gesättigte Fette" genannt.

Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass gesättigte Fette ja angeblich so ungesund sein sollen. Gesättigte Fette sind ja die Fette, die eine vollständige Kette von C-Atomen haben und bei denen an jedes C-Atom in der Kette immer 2 H-Atome dran hängen.

Hier mal einige Beispiele für solche gesättigten Fettsäuren:

- Ameisensäure (kurzkettig)

- Essigsäure (kurzkettig)

- Buttersäure (kurzkettig)

- Propionsäure (kurzkettig)

- Caprylsäure (mittelkettig)

- Caprinsäure (mittelkettig)

- Palmitinsäure (Langkettig)

- Stearinsäure (langkettig)

Die Mittelkettigen Fettsäuren sind auch solche gesättigten Fette.

Sind gesättigte Fette wirklich so ungesund für das Herz-Kreislauf-System?

Nun, schauen wir uns dieses Thema mal etwas genauer an.

Der Grund warum gesättigte Fette so schädlich sein sollen ist der, weil gesättigte Fette den LDL-Cholesterin-Spiegel erhöhen. Und weil man ja in der Vergangenheit immer gesagt hat, das LDL sei ja so super böse und gefährlich und verursacht damit die Gefäßverengung, hat man angefangen zu erzählen, dass gesättigte Fette schädlich sind. Das ist schon alles. Daher kommt dieser Glaube. Doch wenn Sie meine Artikel bis hier her gelesen haben, dann wissen Sie ja jetzt das man die Angelegenheit mit den Cholesterinspiegel und den LDL etwas differenzierter betrachten muss. So einfach und plump wie man das in der Vergangenheit gesagt hat, ist es ja eben nicht. Und ganz ehrlich: Ich habe mich eh schon länger mal gefragt (wenn ich diese Aussagen mit den gesättigten Fetten gelesen habe), warum der Körper denn so ein Problem haben soll mit diesen Fetten, die eine vollständige Reihe von Kohlenstoffatomen haben? Ich mein, müsste man nicht eigentlich eher denken, das gerade diese vollständige Fette-Kette eigentlich eher gut für den Körper ist, weil er diese vielleicht "besser erkennen" kann, als eine Fettsäure, die irgendwo ein Lücke in der Kette hat? Ok, ich gebe zu, dass ist auch etwas kurz gedacht, aber dennoch fand ich das immer so komisch das diese perfekt ausbalancierte Kohlenstoffkette so ein Problem sein soll. Naja, gut, dann fand ich heraus, dass es um den Cholesterinspiegel geht. Und jetzt wird es interessant. Mal sehen ob sich diese Aussage bezüglich der gesättigten Fette wirklich halten kann.

Wie alles begann:

Es gab in der Vergangenheit viele Studien, die allesamt vor gesättigten Fettsäuren warnten und überhaupt erst zur der allgemeinen "Angst vor Fetten" führten. Doch konnten diese Studien häufig einer genaueren Überprüfung nicht standhalten. Besonders engagiert war einst der Wissenschafter "Ancel Keys", der die allgemeine Fett-Ablehnung immer weiter schürte, indem er ab den 1950er bis in die 1970er Jahre hinein immer wieder zweifelhafte Studien veröffentlichte.

Dieser Wissenschaftler hat damals die sogenannte und bekannte "Sieben Länder-Studie" durchgeführt. Dazu verglich er den Cholesterinspiegel, den Fettverbrauch und die Herzinfarktrate von sieben Ländern und versuchte, Zusammenhänge zu finden. Er fand sie auch: Je mehr gesättigte Fette gegessen wurden, umso höher waren die Cholesterinspiegel und die Herzinfarktraten. Die Daten stammten aus Italien, Griechenland, Jugoslawien, den Niederlanden, Finnland, Japan und den USA.

Nun zeigte sich aber, dass ein ganz anderes Ergebnis herausgekommen wäre, wenn Ancel Keys einfach eine andere Länderkombination gewählt hätte, z. B. Finnland, Israel, die Niederlande (ebenfalls), Deutschland, Schweiz, Frankreich und Schweden. Die Herzinfarktrate dieser neuen Länderkombination zeigte, dass die Menschen umso seltener Herzinfarkte erlitten, je mehr gesättigte Fettsäuren sie assen.

Warum also hatte er also ausgerechnet die von ihm bevorzugten Länder gewählt? Vielleicht weil sie seine These so gut belegen konnten?

Nun können manche gesättigte Fettsäuren aber tatsächlich den Cholesterinspiegel erhöhen - allerdings nicht nur das LDL-Cholesterin, sondern auch das HDL-Cholesterin und verbessern damit sogar noch das Verhältnis zwischen LDL- und HDL-Cholesterin). Je besser dieses Verhältnis, umso besser ist man vor koronaren Herzproblemen geschützt. Denn das HDL bewegt ja das Cholesterin wieder aus dem Blut zurück in die Leber. Somit verbleibt also weniger LDL im Blut.

Doch jetzt ist es ja noch so, dass ja gar nicht alle gesättigte Fettsäuren den Cholesterinspiegel beeinflussen. Nur drei davon tun dies: Laurinsäure, Myristinsäure und Palmitinsäure. Zwei davon (Laurin- und Myristinsäure) verbessern jedoch - wie bereits erklärt - den Cholesterinquotienten, weil sie das HDL-Cholesterin stärker erhöhen als das LDL-Cholesterin. Nur die Palmitinsäure soll das LDL-Cholesterin mehr steigen (aber nur minimal mehr) als das HDL-Cholesterin.

Jedoch isst man ja nie allein nur die Palmitinsäure. Somit wird deren minimale LDL-Bevorzugung durch die Eigenschaften der anderen Fettsäuren, aus denen ein Fett sonst noch besteht, meist wieder aufgehoben. Alle anderen gesättigten Fettsäuren - und damit der Großteil aller gesättigten Fettsäuren - haben mit dem Cholesterinspiegel gar nichts zu tun. Das heißt, sie beeinflussen ihn in keinster Weise. Sie senken ihn also nicht, erhöhen ihn aber auch nicht. Und kaum zu glauben: Gleichzeitig senken sie sogar die Blutfettwerte (Triglyceride).

Gesättigte Fette senken Blutfettwerte

Gesättigte Fette beeinflussen also kaum den Cholesterinspiegel, sondern sie senken dazu noch die Blutfettwerte. Also bedeutet das jetzt, dass - wenn wir mehr gesättigte Fettsäuren essen - somit gesünder wären?. Denn hohe Blutfettwerte sind in Kombination mit zu niedrigen HDL-Cholesterinwerten (bei zu hohen LDL-Werten) das Problem sehr vieler Menschen. Tatsächlich bei fast allen Menschen, die mit Übergewicht und/oder Bewegungsmangel durchs Leben gehen und damit ein erhöhtes Risiko für Zivilisationskrankheiten aller Art haben.

Wodurch wird denn dann der LDL-Cholesterinspiegel erhöht? Und was treibt die Blutfettwerte in die Höhe? Nun, wenn es also heißt, man solle nur noch wenig Fett essen, was wäre dann die Konsequenz? Genau, man isst jetzt verstärkt Kohlenhydrate und glaubt, dadurch Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und chaotische Blutfettspiegel wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn es dann vor allem die ungesunden Kohlenhydrate sind, was passiert dann? Man wird dicker und kränker.

Isst man viel isolierte Kohlenhydrate (Weissmehl, Zucker, Stärke) wie sie in Kuchen, Teig- und Backwaren, Süssigkeiten, etc. zu finden sind, kann dadurch der Triglyceridspiegel erhöht werden. Sie erhöhen sofort den Blutzuckerspiegel - besonders dann, wenn es Kohlenhydrate mit hoher glykämischer Last sind. Ein permanenter hoher Blutzucker- und Insulinspiegel kann dann zur Fettspeicherung führen. Damit erhöhen sich also auch der Triglyceridspiegel.

Wenn man jetzt hauptsächlich Kohlenhydrate isst - und damit sehr wenig Fett - dann senkt das zwar auch den Cholesterinspiegel, aber eben auch den HDL-Spiegel. Auch soll es wohl so sein, dass dann die LDL-Partikel zwar weniger werden, aber auch kleiner, dichter und kompakter. Diese sehr kleinen Partikel stehen im Verdacht ebenfalls die Blutgefässe zu schädigen.

Gesättigte Fette: Triglyceridspiegel bleibt niedrig

Eine Studie der US-amerikanischen Ohio State University zeigte 2014, dass die Triglyceridwerte durch den Verzehr gesättigter Fettsäuren nicht steigen. Nicht einmal als die Studienteilnehmer doppelt so viele gesättigte Fette assen, stiegen ihre Triglyceridwerte an. Das passierte nur dann, wenn die Testpersonen ihre Kalorien hauptsächlich in Form ungesunder Kohlenhydrate aufnahmen. Eine Ernährung mit gesättigten Fetten hingegen liess den Spiegel wieder sinken.

Weitere Studien bestätigen: Gesättigte Fette sind kein Problem

Ganz ähnliche Zusammenhänge zeigte eine Meta-Analyse von über 70 Studien aus dem Jahr 2014. Forscher der University of Cambridge berichteten darüber in den Annals of Internal Medicine und schrieben, dass ein verstärkter Verzehr gesättigter Fettsäuren das Herz-Kreislauf-Risiko nach Auswertung all dieser Studien offenbar nicht erhöhe.

Im Juli 2015 wurde eine weitere Meta-Analyse veröffentlicht (Russell de Souza von der Michael G. DeGroote School of Medicine in Hamilton/Ontario), die zeigte, dass Fette mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren sich nicht negativ auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkten und das Sterberisiko durch Krankheiten in diesem Bereich nicht erhöhe. Auch das Risiko für Diabetes Typ 2 steige nicht, wenn man gerne gesättigte Fette esse.

Weitere Untersuchungen zeigten auch, dass z.B. der Verzehr von gesättigten Fetten mit einem geringeren Risiko für die koronare Herzkrankheit in Zusammenhang stand, besonders wenn die gesättigten Fette in Form von Käse gegessen wurden. Wurden die gesättigte Fette über andere Lebensmittel verspeist, zeigte sich kein Zusammenhang, also auch kein ungünstiger. Für Kohlenhydrate mit hohem glykämischem Index (Zucker, Auszugsmehle, gesüsste Getränke, Süssigkeiten, Kuchen) zeigte sich, dass sie das Risiko für die Herzkrankheit erhöhten.

Also klar ist, dass diese ungesunden Kohlenhydrate auf Dauer einen negativen Effekt auf die Gesundheit haben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man nun ganz viele tierische Produkte gehen soll. Nein, auch das kann keine gesunde Lösung sein. Denn immerhin gibt es ja auch gesunde pflanzliche Kohlenhydrate. Ebenfalls sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass manche Studien, die gesättigte Fette als harmlos bezeichnen, nicht immer besonders glaubwürdig sein müssen. Denn oft sind die beteiligten Wissenschaftler nicht mehr unabhängig und stehen stattdessen auf den Lohnlisten der Fleisch- und Milchindustrie oder möchten eigene Unternehmen propagieren, etwa Apps zur ketogenen Ernährung.

Tatsächlich gab es auch dazu mal eine Studie - nämlich zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Auch im Jahr 2014 gab es eine gute Studie von Caldwell B. Esselstyn, Arzt und Befürworter der pflanzenbasierten und fettarmen Ernährung.

177 Herz-Kreislauf-Patienten mit Arteriosklerose bzw. koronarer Herzkrankheit (Durchschnittsalter 63) sollen sich pflanzenbasiert und fettarme ernähren - und das durchschnittlich 3,7 Jahre lang.

Die Studienteilnehmer sollten Fleisch, Fisch und Milchprodukte sowie Öle und Fette konsequent meiden. Auch Zucker und damit gesüßte Speisen und Getränke waren tabu, genauso fettreiche Lebensmittel wie Avocados und Nüsse.

Im Laufe der Jahre ging es 144 Patienten besser. 105 davon erlebten eine Verbesserung der Symptomatik, bei 39 bildete sich die Krankheit zurück (Ablagerungen in den Blutgefässen). In der Kontrollgruppe (21 Personen), die sich ganz normal ernährte, verbesserten sich die Beschwerden bei keinem der Patienten - und das obwohl beide Gruppen ihre üblichen Medikamente beibehalten hatten und auch obwohl in der pflanzenbasierten Gruppe Brot und Kartoffeln erlaubt waren.

Dennoch aber gibt es Fettsäuren, die in jedem Fall ein Risiko darstellen und die sich viele Jahrzehnte lang in vielen verarbeiteten kohlenhydratreichen Lebensmitteln befanden (Backwaren, Süßigkeiten). Und das sind die sogenannten "Transfettsäuren". Doch auf dieses Thema kommen wir später genauer zu sprechen.

Betrachten wir uns zum Schluss noch ganz kurz die mittelkettige Fettsäure "Laurinsäure". Denn dazu gibt es einiges an Untersuchungen.

Was ist Laurinsäure?

Laurinsäure auch eine gesättigte Fettsäure, die nach dem lateinischen Namen des Lorbeers (Laurus nobilis) benannt wurde. Denn: Das Öl der Lorbeerpflanze besteht größtenteils aus Laurinsäure.

In folgenden Nahrungsmitteln ist Laurinsäure enthalten:

- Die Früchte der Lorbeeren enthalten ein fettes Öl. Dieses besteht zum größten Teil aus Laurinsäure.

- Kokosöl ist besonders bekannt für seinen Laurinsäure-Gehalt. Kaltgepresstes Kokosöl besteht zu 45 bis 60 Prozent aus Laurinsäure. Ganz wichtig: Wirklich nur kaltgepresstes Öl verwenden, denn raffiniertes Kokosöl enthält kaum noch Laurinsäure, sondern stattdessen schädliche Transfettsäuren.

- Auch in Palmöl ist die Laurinsäure enthalten.

- Laurinsäure findet sich auch in der Muttermilch, allerdings in deutlich geringerer Konzentration.

- In geringen Mengen kommt Laurinsäure auch in Butter oder anderen Milchfetten vor.

Die Laurinsäure hat durchaus positive Wirkungen. Zum Beispiele diese hier:

Einige Forschungen zufolge enthält die Laurinsäure sogenannte HDL-Cholesterine. Diese helfen die Gefäße zu schützen. Damit unterstütze sie das menschliche Kreislaufsystem und senke das Risiko einer Stoffwechselerkrankung.

Die Laurinsäure wirkt zudem antimikrobiell. So schützt sie wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilzinfektionen - was auch der Grund sei, dass sie in der Muttermilch des Menschen und anderer Säugetiere vorkomme.

Aufgrund ihres Geruchs soll die Laurinsäure vor Zecken und einigen anderen Insekten schützen. Reiben Sie Ihre Haut mit etwas Kokosöl ein. Ähnlich wirkt Laurinsäure gegen Milben, Flöhe, Läuse und andere Parasiten. Gerade bei Haus- und Nutztieren wie Hunden oder Pferden kann es helfen, diese mit Kokosöl einzureiben.

Zudem soll Kokosöl unter anderem aufgrund der Laurinsäure die Muskulatur schnell mit Energie versorgen und gegen Muskelverspannungen helfen. Betroffene Muskelpartien können Sie einreiben. Dies kann sowohl prophylaktisch als auch bei Verspannungen helfen.

Quelle:

Laurinsäure - utopia.de